D’origine arabe, le terme de soufisme sert communément à désigner la mystique islamique. Il recouvre et parfois masque une multitude de courants d’importance diverse, souvent divergents dans leur pratique et leur doctrine, échelonnés entre les débuts de l’islam (Ier siècle de l’hégire/VIIe siècle de l’ère chrétienne) et l’époque actuelle. Certains de ces courants n’ont eu qu’une existence éphémère ; d’autres vivent encore aujourd’hui et peuvent se prévaloir d’une antériorité de plusieurs siècles.

Après une maturation lente et difficile, dans un environnement social et religieux d’abord hostile, le soufisme a fini par se faire reconnaître, en tant que tendance religieuse à part entière, dans l’ensemble du monde islamique arabe et non arabe, à partir surtout du VIe/XIIe siècle. Il suscite cependant encore des réactions de rejet, dont les initiateurs ont été, à l’époque moderne, la Turquie kémaliste, le réformisme musulman et, d’une façon quasi permanente, le shī‘isme. C’est actuellement dans les territoires les plus tardivement islamisés, de l’Afrique noire au domaine indo-malais, que le soufisme, prenant appui sur une pratique intense du prosélytisme maraboutique et sur les ordres « confrériques », est le mieux implanté et le plus vivant. Il s’agit souvent d’un soufisme « populaire », fortement marqué par les contextes locaux et n’ayant guère de rapport avec les spéculations des grands penseurs d’époque classique.

Le terme de soufi, entré dans l’usage français, dérive de l’arabe ṣūfī (le ū est à prononcer ou – pluriel, ṣūfiyya), qui signifie le mystique. L’équivalent de soufisme est le nom verbal taṣawwuf. Le mystique du type ṣūfī peut également être dit mutaṣawwif (pluriel, mutaṣawwifa ). Cette famille de mots se rattache, selon l’étymologie la plus vraisemblable, au substantif ṣūf, la laine ou la robe de laine, dans l’expression labisa al-ṣūf (il s’est vêtu de laine). Il s’agit, à l’origine, d’une robe de laine blanche, ensuite d’une robe parfois noire ou rayée (L. Massignon, La Passion d’Al-Hallāj I, 143 ; Essai sur le lexique technique de la mystique musulmane, 153).

Le soufisme justifie fréquemment le port de la robe de laine en affirmant qu’elle a été l’habit des prophètes (nabī) d’avant Mahomet et notamment celui de Jésus (Īsā).

Le taṣawwuf serait donc, étymologiquement, le fait de professer et de pratiquer une doctrine mystique dont une des marques extérieures de reconnaissance aurait été le port d’un froc de laine. Cette hypothèse, qui est, linguistiquement, la seule pertinente, a été émise dès le Moyen Âge par les premiers auteurs qui, à partir du IVe/Xe siècle, ont entrepris de présenter le soufisme comme une tendance religieuse « orthodoxe » se rattachant au sunnisme (sunna). Mais, selon l’habitude médiévale islamique, qui consiste à citer toutes les opinions jugées recevables sur une question, d’autres interprétations ont été proposées par les mêmes auteurs. Elles se caractérisent par la mise en évidence d’une filiation, évidemment pseudo-historique, entre le soufisme d’époque classique et l’âge prophétique islamique, modèle et période de référence par excellence. Le traité de l’Iranien de Transoxiane, Al-Kalābādhī, mort en 384/ 994, présente les différents aspects de cette question (traduction A. J. Arberry, The Doctrine of the Sufis, 5). Certains orientalistes ont émis l’idée que le mot ṣūfī pourrait avoir été calqué sur le grec σοφος, le sage. Cela paraît très peu vraisemblable. En effet, la sagesse, au sens ancien du terme, a pour traduction, en arabe, ḥikma. D’autre part, le terme grec est passé en arabe dans l’emprunt faylasūf, le philosophe, sans qu’aucun lien ait jamais été établi avec ṣūfī.

Au soufisme se rattache un autre terme francisé, celui de marabout, dérivé de l’arabe murābiṭ, qui signifiait, à l’origine, celui qui tient garnison dans une forteresse frontalière, ribāṭ (identique au nom de la ville marocaine de Rabat). De pieux musulmans des premiers siècles avaient l’habitude d’y effectuer des séjours temporaires aux côtés des soldats. Le terme désigne aussi certains relais d’étape isolés faisant office d’hostellerie.

Dès le IIe/VIIIe siècle, des ribāṭ-s ont pu servir de refuge à des mystiques solitaires ou à des groupes, à l’instar d’autres lieux excentrés, d’établissements désaffectés ou en ruine (mosquées de quartier, masdjid, dans les villes ; ruines diverses en beaucoup

d’endroits, khirba). Le ribāṭ d’Abbadan en Susiane fut occupé par le mystique ‘Abd Al-Wāḥid b. Zayd (m. 177/793) et ses disciples ( Massignon, Essai, 213). Enfin, des établissements portant ce nom furent édifiés dans les villes, à partir surtout du Ve/XIe siècle, probablement selon un modèle iranien, le khānqāh (Encyclopédie de l’Islam, 2e éd.). Alors qu’ils étaient destinés d’abord à abriter différents spécialistes des sciences religieuses, tout comme les medersas/madrasa, il devint de règle générale à partir du VIIe/XIIIe siècle de réserver ces établissements aux soufis (principaux termes synonymes ; khānqāh/khānagāh, terme persan, utilisé dans le monde indo-iranien et au Proche-Orient jusqu’en Égypte ; zāwiya, terme arabe, employé au Proche-Orient, en Turquie et dans le monde islamique occidental ; tekkēh, terme turc, en usage dans le domaine ottoman, etc.).

Étant donné la multiplicité de ces termes, qui recouvrent souvent des réalités différentes, il est hasardeux de les traduire par un terme unique tel que couvent. Le mot marabout/murābiṭ, issu de cette longue évolution et ayant perdu toute connotation militaire, est utilisé dans l’ouest du monde islamique pour désigner un personnage vénéré localement ou un chef de confrérie mystique.

Fakir, de l’arabe faqīr (pluriel fuqarā’), et derviche, du persan darwīsh (pluriel darwīshān), signifiaient tous les deux « pauvre », au sens commun. Les deux termes ont été appliqués aux membres réguliers des confréries mystiques. Mais le fait que certains de ceux-ci se livraient en public à des jongleries (notamment les Kalandariyya, E.I., 2) et que la plupart avaient fait de la danse (raqṣ) une de leurs activités habituelles explique le sens pris en français par les deux termes.

La mystique islamique a commencé historiquement au IIe/VIIIe siècle. Seuls quelques-uns de ses membres qui avaient pris l’habitude de revêtir le ṣūf sont désignés sous le nom de soufis (Irak, Syrie, rarement Égypte, jamais en Iran à cette époque).

L’ensemble du mouvement mystique se rattache, quant à lui, à l’idée de renoncement au monde, al-zudh-fī al-Dunyā. Mais cette expression très générale désigne moins des mystiques vivant dans une rupture radicale avec le monde d’ici-bas que des musulmans qui, socialement bien intégrés, pratiquent une ascèse modérée dépassant à peine le seuil d’une piété de bon aloi.

Les précurseurs véritables du soufisme sont très minoritaires dans une société dont la pensée est tournée presque tout entière vers le juridisme, l’exégèse et les problèmes de direction de la communauté, autrement dit, les problèmes politiques. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’islam a été très tôt la religion d’un État, devenu empire en quelques décennies. Face aux bouleversements économiques, sociaux et idéologiques qui s’opèrent, les mystiques les plus radicaux prennent une attitude symptomatique de rupture. Leur mot d’ordre est la ghurba, c’est-à-dire le fait de se vouloir étranger, gharīb, à un monde déclaré corrompu et égaré par de mauvais guides ( Massignon, Essai, 247 ; Passion, I, 109).

Mais les mystiques de cette sorte ne sont pas seulement des opposants au pouvoir en place. Il leur importe beaucoup plus de prendre le contre-pied des normes sociales (antinomisme, ibāḥa), en prônant, par exemple, le célibat (cependant jamais généralisé en Islam, même dans ces milieux), le végétarisme, un habillement excentrique (ishhār) – soit plus luxueux que celui des courtisans, soit plus misérable que celui des mendiants –, l’érémitisme, l’errance (siyāḥa), la mendicité, l’absence d’activité régulière (en proclamant le tawakkul, remise à Dieu pour la subsistance), voire le rejet des obligations cultuelles (farā’iḍ) telles que la prière commune du vendredi ( ṣalāt al-Djum‘a), qui tient une si grande place en Islam.

Jusqu’au début du IIIe/IXe siècle, les mystiques de ce type passeront pour des fous (madjnūn) dont on se gausse à la cour califale. Leur implantation est essentiellement proche-orientale, car l’Iran de cette époque est encore peu islamisé. Il s’agit d’une mystique vécue plus que pensée, dont il ne reste que quelques traces écrites : poèmes d’amour de Rabī‘a, la femme mystique (m. 185/801) ; fragments de propos d’‘Abd Al-Wāḥid b. Zayd, rapportés dans des ouvrages postérieurs.

Le soufisme plus tardif, désirant se construire un passé inattaquable, s’efforcera de masquer ce qu’il présentera comme des outrances. Il reniera, au moins partiellement, ceux qui sont ses précurseurs directs (‘Abdak, le soufi chī‘ite végétarien, fin du IIe/VIIIe siècle ; cf. Massignon, Essai, 61).

C’est dans le milieu du zuhd modéré que seront trouvés des ancêtres fictifs remontant jusqu’au Prophète. Le célèbre piétiste Ḥasan Al-Baṣrī (m. 110/728, E.I., 2) paraît avoir été utilisé dans cette perspective.

Durant cette période des origines, le modèle mystique est donc encore largement extérieur à l’islam. Il est ressenti comme si peu dangereux que la piété et l’observance des mystiques non musulmans (surtout chrétiens du Proche-Orient) sont ouvertement célébrées dans les grandes encyclopédies littéraires du IIIe/IXe siècle (ouvrages dits d’Adab, E.I., 2). La question des influences extérieures sur le soufisme a été souvent posée (mise au point dans M. Molé, Les Mystiques musulmans, 22-26). Elles sont indéniables à travers, sans doute, diverses médiations, dont celle des gnostiques chī‘ites. Mais elles ne touchent pas à l’essentiel.

La première mystique de la rupture, aussi bien que le soufisme intégré plus tardif, font du Coran la base même de leur méditation et de leur expérimentation. Ils se veulent fondamentalement musulmans.

C’est en Irak, centre du pouvoir califal à partir du milieu du IIe/VIIIe siècle, creuset intellectuel et carrefour d’influences diverses ( Massignon, Passion, chapitres consacrés à la formation d’Al-Ḥallādj), dans les cercles mystiques de métropoles comme Bassora ( Al-Baṣra) et surtout Bagdad, la capitale abbasside, fondée en 145/762, que le soufisme historique prend naissance au IIIe/IXe siècle.

Les soufis, auparavant dispersés dans l’ensemble du Proche-Orient et notamment sur les marches byzantines, commencent à former des écoles autour de quelques maîtres réputés : Al-Djunayd (m. 298/910) à Bagdad, Al-Tustarī (m. 283/896) à Bassora. Alors sont développés publiquement, puis consignés en des traités les thèmes qui relèvent de l’expérience mystique : introspection, éducation de l’âme qui doit se débarrasser de ses mauvais penchants, amour de Dieu et surtout ascension vers Dieu à travers une série d’étapes ou de stations (maqām) progressives et des états (ḥāl), qui sont, eux, donnés en grâce.

Le terme de la voie est l’union, ou plutôt l’anéantissement en Dieu (fanā’), car, dans un islam qui professe un monothéisme rigoureux, on ne peut faire état d’union consubstantielle (ittiḥād) ni d’infusion en Dieu (ḥulūl) sans se voir taxer d’hérésie, ce qui fut le cas de quelques mystiques au cours des siècles. Pour cheminer dans cette voie et aboutir à l’extase (wadjd), les armes du soufisme ont été fourbies de longue date. À côté de macérations diverses, dont certaines sont communes au zuhd modéré, il s’agit notamment du dhikr, mention inlassable du nom de Dieu, de litanies appelées wird, que cette dénomination différencie de la prière canonique (ṣalāt). Il n’est guère encore question de la danse (raqṣ), ni du samā‘, concert spirituel, qui ne seront admis par tous qu’à partir de l’époque confrérique.

Parallèlement se mettent en place les premières bases d’un enseignement qui place l’apprenti mystique (murīd) sous la direction spirituelle d’un maître (shaykh, plus tard pīr, dans le domaine iranien). Cette intrusion du soufisme dans la pensée religieuse du temps ne va pas sans susciter des réactions. Certaines attitudes étant jugées peu orthodoxes, des procès sont intentés à la fin du IIIe/IXe siècle. La crise culmine avec le célèbre Ḥallādj, qui avait eu le tort de rendre publics certains propos prononcés sous l’empire de l’enivrement spirituel (sukr), telle la fameuse locution théopathique (shaṭḥ) : Anā al-Ḥaqq (« Je suis Vérité, c’est-à-dire Dieu »). Mais on lui reprochait, sans doute, plus encore d’ameuter le populaire et de rechercher le prosélytisme. Accusé d’avoir partie liée avec les chī‘ ites extrémistes, adversaires acharnés du pouvoir de l’époque, dont il partageait, il est vrai, en partie, le vocabulaire, il fut emprisonné une dizaine d’années avant d’être finalement jugé puis exécuté en 310/909 (sur ce personnage capital, Massignon, Passion).

La fin tragique d’Al-Ḥallādj mettait un point final à la mystique de la rupture. Les survivants du mouvement, échappés aux persécutions consécutives à l’exécution, aussi bien que les autres soufis, soit qu’ils demeurent en Irak, soit qu’ils se répandent en diverses contrées ( surtout en Iran), n’auront de cesse qu’ils n’obtiennent pour le soufisme un statut de mouvement reconnu et intégré à l’orthodoxie sunnite,

tout en gardant certaines spécificités. Ils ne pourront le faire qu’en modifiant quelque peu le passé de leur mouvement, et en se cantonnant dans une discrétion qui consiste notamment à ne tenir de propos d’une haute spiritualité qu’à ceux qui sont préparés à les entendre, en respectant, donc, les hiérarchies sociales et culturelles.

Ce sera la règle des deux siècles suivants. Repartant sur ces bases nouvelles, le soufisme fera fortune, notamment en Iran, où il s’implante au début du IVe/Xe siècle, en se combinant avec ou en supplantant les mouvements locaux (« Karrāmiyya », E.I., 2). Adopté par la dynastie turque des Seldjoukides, qui domine alors l’Est islamique, il se répand à sa suite, dans l’ensemble du Proche-Orient, avant de gagner peu à peu le monde islamique dans son entier. C’est à partir de ce moment que, de courant singulier qu’il était, le soufisme devient synonyme de mystique en général. La reconnaissance officielle dont il jouit désormais, tout au moins dans l’islam sunnite, a été facilitée par l’action conjuguée de plusieurs facteurs, et d’abord par une lente évolution des mentalités, à travers, notamment, une croyance diffuse mais largement répandue en la présence de saints parmi les hommes (Abdāl, singulier Badal ; Awliyā' , singulier Walī ; voir ces termes in Massignon, Passion, index).

Depuis que l’ère de la prophétie est close (avec Mahomet, sceau des prophètes, selon la doctrine du sunnisme classique), ces personnages sont censés jouer un rôle d’intercession, détenir et transmettre la baraka (bénédiction divine) et être capables d’accomplir des miracles (karāma). De telles idées reposent certainement, en partie, sur un substrat préislamique auquel est lié un autre phénomène important : la généralisation des pèlerinages mineurs appelés ziyarāt, pour les différencier du pèlerinage canonique à La Mekke (Ḥadjdj).

Les ziyarāt sont faites le plus souvent à des tombeaux, mais elles peuvent aussi concerner d’autres lieux, sources, grottes, etc. Quant à l’insertion doctrinale définitive du soufisme dans le courant sunnite, elle passe, d’une façon certaine, par la médiation de grands penseurs tels que Abū Ḥāmid Al-Ghazālī (m. 505/1111, Iranien du Khorassan proche de la cour seldjjoukide ; voir E.I., 2), qui l’intègrent à leur credo. À l’inverse, c’est à partir de cette période que les adversaires du soufisme font de plus en plus figure d’isolés, tels l’ardent polémiste irakien, Ibn Al-Djawzī, m. 597/1200 (E.I., 2), ou, un peu plus tard, Ibn Taymiyya, l’ancêtre du wahhabisme actuel, mort en prison en 728/1328, pour avoir osé attaquer de front les puissantes confréries de l’Égypte des Mamlouks (E.I., 2).

Les premières confréries islamiques (ṭarīqa, pluriel, ṭuruq) apparaissent au VIe/XIIe siècle sur un terrain désormais globalement favorable. Elles deviendront la forme dominante du soufisme jusqu’à l’époque moderne. Confréries de cour et d’aristocrates pour les unes (les Mevlevis d’Anatolie, dont le patron est le shaykh de Konya, Djalāl Ad-Dīn Rūmī, grand poète mystique, m. 672/1273), confréries plus populaires pour d’autres (les Rifā‘iyya de Babylonie, dont le fondateur est Aḥmad Al-Rifā‘ī, m. 578/1182), certaines, nées à cette époque, subsistent encore aujourd’hui à travers des ramifications multiples. La Qādiriyya en est un bon exemple (son patron est Abd Al-Qādir Al-Djīlānī, m. 561/1166).

Après avoir gagné l’ensemble du monde islamique central, de l’Iran à l’Irak, à la Turquie et à l’Égypte au cours des VIIe/XIIIe et VIIIe/ XIVe siècles, les confréries, souvent liées au pouvoir de leur temps ou contrôlées par lui (elles jouent un rôle important tout au long de la période ottomane), se trouvent à la pointe de l’islamisation dans les territoires nouveaux qui passent sous domination ou sous influence musulmane tant à l’est (domaine indo-malais) qu’à l’ouest (Afrique noire), non sans d’ailleurs que se manifestent des influences régionales importantes, voire des contaminations interreligieuses dans les cas extrêmes (Bābās d’Anatolie à l’époque ottomane et préottomane – cf. E.I., 2 –, « maraboutisme africain »). De cette longue période confrérique (huit siècles), à laquelle se rattachent dorénavant l’immense majorité des soufis, subsistent des organisations structurées, obéissant à une règle, définie en principe par le fondateur, souvent revue par les chefs de branches postérieurs, comportant toujours une affiliation solennelle (prise de l’habit appelé khirqa, guenille) et une littérature très touffue, qui comprend les œuvres attribuées aux patrons fondateurs, les commentaires de leurs disciples principaux, des vies de saints retraçant l’histoire légendaire de la confrérie et d’innombrables recueils de litanies. Ces organisations regroupent souvent des milliers de membres. Elles disposent d’établissements disséminés en de multiples lieux (ainsi, la Qādiriyya, qui compte des adeptes aussi bien en Afrique noire qu’en Malaisie).

Jacqueline CHABBI

Elles n’ont pu vivre aussi longtemps sans disposer de moyens importants de subsistance. Cette pérennité s’explique par le fait que les confréries ont bénéficié, depuis le début, du système dit des biens de main-morte (waqf) leur permettant, sauf exception, d’échapper aux spoliations et autres exactions qui ont été le fait des multiples pouvoirs qui se sont succédé dans l’aire islamique, depuis le haut Moyen Âge.

Une mention particulière doit être faite du soufisme chī‘ite d’époque confrérique. Le soufisme est, par définition, opposé au chī‘isme dans la mesure où les soufis peuvent apparaître comme constituant une hiérarchie spirituelle qui peut rivaliser avec les imāms chī‘ites, auxquels leurs adeptes prêtent des pouvoirs quasi surnaturels.

Cependant, il semble acquis que des interférences entre sunnisme et chī‘isme ont touché certains ordres mystiques, surtout dans le domaine iranien : on peut citer, entre autres, les Kubrāwiyya du Khwârezm (dont le fondateur est Nadjm Ad-Dīn Kubrā, m. 618/1221), les Naqshbandiyya, d’Asie centrale, qui se sont répandus ensuite de l’Inde à la Turquie (fondateur : Bahā AdDīn Naqshbandi, m. 792/ 1389) et surtout les Safawiyya d’Adharbaïjan, dont le fondateur est Safī Ad-Dīn (m. 735/1334) mais dont l’un des successeurs, Shāh Ismā‘īl, m. 931/1524, devait fonder la dynastie chī‘ite des Séfévides (907/1501-1148/1736), qui se trouve à la base de l’Iran moderne ( sur le soufisme chī‘ite, voir Trimingham, Orders, 99-104 ; Gramlich, Derwishorder).

L’apparition du confrérisme, qui fige la mystique dans un cadre organisationnel, a pu conduire à une sorte de nivellement de sa pensée et de sa pratique. Cela explique que quelques-uns des plus grands penseurs que l’on rattache au mysticisme islamique soient demeurés des isolés. C’est le cas du célèbre Muḥyi Ad-Dīn Ibn Al-‘Arabi, m. 638/1240, fondateur du monisme existentiel (waḥdat al-wudjūd) ; ses œuvres maîtresses et celles de ses disciples, dont ‘Abd Al-Karīm Al-Djīlī (m. 805/1402-3), ont été méditées, commentées ou réfutées dans tout le monde islamique, et dont la pensée continue jusqu’à présent à soulever les passions (sur les deux personnages, cf. E.I., 2).

Le soufisme n’a pas seulement représenté une pratique et une pensée religieuses spécifiques, il a aussi joué en Islam un rôle culturel considérable. Signalé d’abord dans les encyclopédies littéraires d’époque classique comme une curiosité dont on relève les traits frappants ou aberrants, il a bientôt influé sur la poésie d’expression arabe en contribuant à la mode des zuhdiyyat, poèmes ascétiques. Il est, bien entendu, partie prenante aussi dans la littérature d’édification de la même époque. Mais l’influence du soufisme devient surtout prédominante à partir de l’époque confrérique. Il apparaît alors comme un thème majeur chez tous les grands poètes, surtout ceux de langue persane, avant de passer en d’autres langues (turc ottoman, urdu, etc.). Dans le domaine iranien, mentionnons tout particulièrement Farīd Ad-Dīn ‘Attār (m. 627/1230) et Ḥāfiẓ de Shīrāz (m. 792/1390).

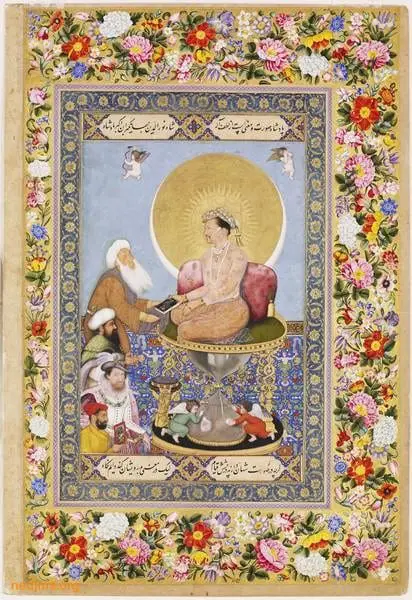

Le soufisme apparaît aussi dans toutes les autres formes d’art : la danse, la musique, mais encore les miniatures qui ornent les grandes œuvres en vers et en prose, surtout dans le domaine indo-iranien.

Devenu un des éléments indissociables et fondamentaux de la pensée religieuse, de la mentalité, mais aussi de la sensibilité des sociétés islamiques, il s’est mué en fait de civilisation au plein sens du terme.

Jacqueline CHABBI

Il est particulièrement malaisé de vouloir étudier le soufisme sans posséder la maîtrise d'une ou de plusieurs des langues dans lesquelles ont été

rédigées les sources originales, car les traductions complètes de telle ou telle œuvre ne représentent qu'une part infime de la production générale

sur le soufisme. Les morceaux choisis ne sauraient en aucun cas combler cette lacune. Ils sont souvent très insuffisamment annotés et ne donnent

de la réalité globale qu'une image partielle et déformée ne pouvant autoriser que des comparaisons hasardeuses avec d'autres types de mystique.

Ouvrages généraux Le principal ouvrage de référence pour tout ce qui touche à l’Islam est l’Encyclopédie de l’Islam, 1re éd., Leyde, 1913-1938 (E.I. 1), 2e édition en cours depuis 1954 (E.I. 2), E. J. Brill-Maisonneuve & Larose, Leyde-Paris. Les termes sont classés sous leur nom d’origine, arabe, persan, turc, etc

. (taṣawwuf pour soufisme, ṭarīḳa pour confrérie, etc.). Le livre d’HENRI LAOUST, Les Schismes dans l’islam (Payot, Paris, 1977), fournit un répertoire historique complet des courants de la pensée islamique. H. CORBIN, in Histoire de la philosophie islamique (Gallimard, Paris, 1964), traite notamment de la philosophie mystique de l’illumination (Ishrāq) et des rapports avec la gnose shī‘ite. J. RYPKA, in History of Iranian Literature (traduction du tchèque, Dordrecht, 1968), donne des éléments sur les principaux poètes mystiques d’expression persane. Ouvrages sur le soufisme G. C. ANAWATI & L. GARDET, Mystique musulmane, Paris, 1961 T. BURCKHARDT, Introduction aux doctrines ésotériques de l’Islam, Dervy, Paris, 1985 M. MOLÉ, Les Mystiques musulmans, P.U.F., Paris, 1965 A. M. SCHIMMEL, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, 1975 J. S. TRIMINGHAM, The Sufi Orders in Islam, Londres, 1971.Ouvrages sur des thèmes particuliers R. ARNALDEZ, Hallaj ou la religion de la croix, Plon, Paris, 1964 R. GRAMLICH, Die Schiitischen Derwishorder Persiens, Wiesbaden, vol. I, 1965, vol. II, 1976 N. R. KEDDIE, Scholars Saints and Sufis, Berkeley, 1972 L. MASSIGNON, La Passion d’Al-Hallaj, 4 vol., Paris, 1922, rééd. Gallimard, 1975 ; Essai sur le lexique technique de la mystique musulmane, Paris, 1922, rééd. Vrin, 1954 D. MORTAZAVI, Le Secret de l’unité dans l’ésotérisme iranien, Dervy, 1988 P. NWYIA, Exégèse coranique et langage mystique, Beyrouth, 1970 H. RITTER, Das Meer der Seele, Welt und Mensch in der Geschichte des Fariduddin Attar, Leyde, 1955 M. SMITH, Rabi‘a the Mystic and her Fellow Saints in Islam, Cambridge, 1928 E. de VITRAY-MEYEROVITCH, Mystique et poésie en Islam, Djalal Uddin Rumi et l’ordre des derviches tourneurs, Desclée De Brouwer, Paris, 1972.Traductions et anthologies A. J. Ae RBERRY, The Doctrine of the Sufis, Cambridge, 1935 (trad. d’un des plus anciens traités de soufisme, le Kitāb al-Ta‘arruf d’Al-Kalābādhī [IV

Xe s.]) C. BONAUD, Le Soufisme, Maisonneuve et Larose, 1991 C. HUART, Les Saints Derviches tourneurs, Paris, 1918-1922 (traduction peu annotée d’un ouvrage du VIIIe XIVe siècle sur l’ordre des mevlevis) D. S. MARGOLIOUTH, « The Devils Delusion », in Islamic Culture, 12, 1938 (trad. de l’essai polémique d’un des adversaires les plus acharnés du soufisme au VIe XIIe s., Ibn Al-Djawzī) R. A. NICHOLSON, éd. et trad. du Mathanawi-i-ma‘nawi de Rūmī, Londres, 1925-1940 (Dīwān et œuvre maîtresse du patron de l’ordre mevlevi) C. S. NOTH, The Conference of the Birds, Berkeley, 1971 (trad. du Manṭiq uṭ-Ṭayr, du poète mystique ‘Aṭṭār) E. de VITRAY-MEYEROVITCH, Anthologie du soufisme, Sindbad, Paris, 1978 ; Le Chant du soleil, La Table ronde, Paris, 1993 (trad. de poèmes de Djalāl Ad-Dīn Rūmī).